Je regardais il y a quelques jours le replay de l’Opening Keynote du DevDay d’OpenAI réalisé par Sam Altman. Au cours de cet événement, le CEO d’Open AI a fait plusieurs annonces concernant ChatGPT, la plateforme phare d’IA conversationnelle aux (déjà) 180 millions d’utilisateurs.

Parmi ces annonces, celle qui a été la plus commentée et partagée autant sur les réseaux sociaux que dans les médias est probablement la possibilité de créer des versions customisées de ChatGPT, des “GPTs”. Ces GPTs pourront être programmés, développés et instruits à l’aide de language naturelle - sans coder donc - et en utilisant des bases de données propres.

Au travers de cette fonctionnalité, OpenAI souhaite créer un catalogue d’agents d’IA, le “GPT Store”, sur lequel les individus et organisations pourront rendre réplicables et accessibles une partie de leurs actifs informationnels : un savoir faire culinaire, une expertise business ou une certaine connaissance littéraire, voire linguistique, comme le laissent présager les premiers exemples partagés par la startup américaine (ci-dessus).

Les smilitudes sont évidemment grandes avec l’App Store, et on voit déjà comment OpenAI entend se positionner non plus comme un simple éditeur d’IA mais bien comme la marketplace de l’IA. A cet égard, et nombre de commentateurs l’ont déjà remarqué, la Keynote de Sam Altman n’est pas sans (vouloir) rappeler celle de Steve Jobs, en 2007. Au traver son DevDay, OpenAI espère donc initier une nouvelle ère et, à n’en pas douter, connaitre le même succès qu’Apple avec son Iphone.

Mais à bien y regarder, qu’est-ce que la présentation des GPTs, point d’acmé d’une Keynote qui se veut annonciatrice d’une nouvelle ère de l’IA, sinon un homme qui tape sur le clavier d’un ordinateur portable et agite sa souris ? Tout au long de ces quarante cinq minutes ponctués de cris trop enthousiasmés et mal placés, qu’y a-t-il de si révolutionnaire, ou juste beau, émouvant, sensé, qui puissent émerveiller ? En somme, n’est-on pas en droit d’attendre plus de la part de l’une des entreprises technologiquement les plus avancées au monde ?

En 2012, David Graeber publiait Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit (Des voitures volantes et de la baisse du taux de profit). Dans cet essai, l’anthropologue américain se demandait ce qu’ont manqué nos sociétés pour ne pas avoir de voitures volantes, de champs antigravité, de capes d’invisibilité et autres inventions qui peuplent les films de science-fiction. Pour David Graeber, ce manquement n’est pas tant une fatalité technologique qu’une certaine trajectoire plus ou moins déliberamment empruntée par nos sociétés. En plein milieu de la guerre froide, et peu de temps après le premier alunissage américain (1969), les sociétés occidentales auraient progressivement renoncé au développement de “technologies poétiques” et intensifié le développement de “technologiques bureaucratiques”. La où les premières se caractérisent par l’utilisation de moyens “rationnels, techniques, bureaucratiques, pour donner vie à des rêves impossibles et fous”, - Graeber donne comme example les pyramides, les cathédrales ou encore les voies ferrées intercontinentales - les dernières font l’inverse, elles utilisent les forces créatives des sociétés au service d’outils de comptabilité, d’administration et de classification. Autrement dit, elles oeuvrent à transformer le réel en information.

David Graeber donne plusieurs raisons systémiques pour expliquer l’écrasante domination des technologies bureaucratiques dans nos sociétés. Entre autres, le temps grandissant de la recherche en réalité dédié à des tâches managériales et bureaucratiques (remplir des formulaires à ralonge pour obtenir des subventions, convaincre différents interlocuteurs internes et externes pour justifier un projet de recherche, etc.), la normalisation des imaginaires et des efforts de recherche (paradoxalement facilités par Internet) ainsi que la privatisation des résultats de la recherche qui conduit à clôturer un nombre grandissant de communaux intelectuels. La combinaison de ces éléments conduit à une diminution structurelle des ressources qui peuvent être allouées à des projets de recherche singuliers et aux chercheurs originaux (“marginaux” dirait Graeber), limitant, à terme, la créativité de nos sociétés. Ainsi l’ordinateur déjà percu en 1984 comme un appareil insipide, inexpressif, sans “pouvoir ni emblématique ni visuel” (Frederic Jameson), continue quarante ans plus tard d’occuper le devant de la scène du progrès.

On serait peut-être ici tenté de répondre à Graeber qu’il serait temps de grandir. Que l’avenir est une chose sérieuse qui ne se construit pas avec des champs d’antigravité et des elixirs d’immortalité. Et que combien même on serait en mesure d’en fabriquer, ce n’est pas vraiment la priorité de l’humanité en ce moment [1].

En réalité, c’est d’abord en qualité d’anthropologue que David Graeber apprécie ces technologies poétiques. Il y voit des artefacts capables de libérer l’avenir, d’ouvrir de nouvelles possibilités sociales. Il faut ici être clair, Graeber ne dit pas que ces technologies vont sauver le monde. Il soutient en revanche qu’elles sont plus enclins à ouvrir de nouveaux horizons socio-politiques que ne le font les technologies bureaucratiques. Or sur ce point, force est de constater que les technologies de l’information n’ont pas apporté de transformations socio-politiques majeures ces soixantes dernières années. Elles semblent même avoir fait l’inverse : extraordinairement rigidifé nos sociétés et resserer le champ des possibles en servant une complexification croissante qui justifierait une forme de paralysie politique.

Mais c’est aussi en tant qu’être sensible que David Graeber ne peut reprimer sa déception face aux technologies qui l’entourent. Techniques de simulation, d’”hyperréalité” (Jean Baudrillard), les technologies de l’information projettent sur nos ecrans un virtuel évanescent, désincarné. Si cette critique peut paraitre superficielle, elle n’en fait pas moins remonter à la surface l’un des dysfonctionnements majeurs des technologies de l’information : leur oubli du réel, leur désintérêt flagrant du sensible. Si le monde parait illuminé depuis les pixels de son ordinateur ou son smartphone, il suffit de faire un pas de côté pour comprendre que l’ecran n’exprime jamais rien “mais au contraire implose, engloutissant en lui-même sa surface aplatie d’images” (Frederic Jameson).

Réinvestir le réel

A la fin de son essai, David Graeber appelle à “libérer nos rêves des écrans où ils les ont emprisonné” et “laisser l’imagination redevenir une force matérielle dans l’histoire de l’humanité”.

Ces deux injonctions sont en effet primordiales et indissociables pour imaginer des technologies qui ouvrent nos horizons et enchantent le monde.

Indissociables car sans force motrice immanente, materielle, tangible, sensible, la “libération des ecrans” dégènere en projet hors-sol, abstrait, nébuleux. Le dernier exemple en date étant le “AI Pin” de l’entreprise Humane, co-fondé par Imran Chaudhri, ancien designer chez Apple :

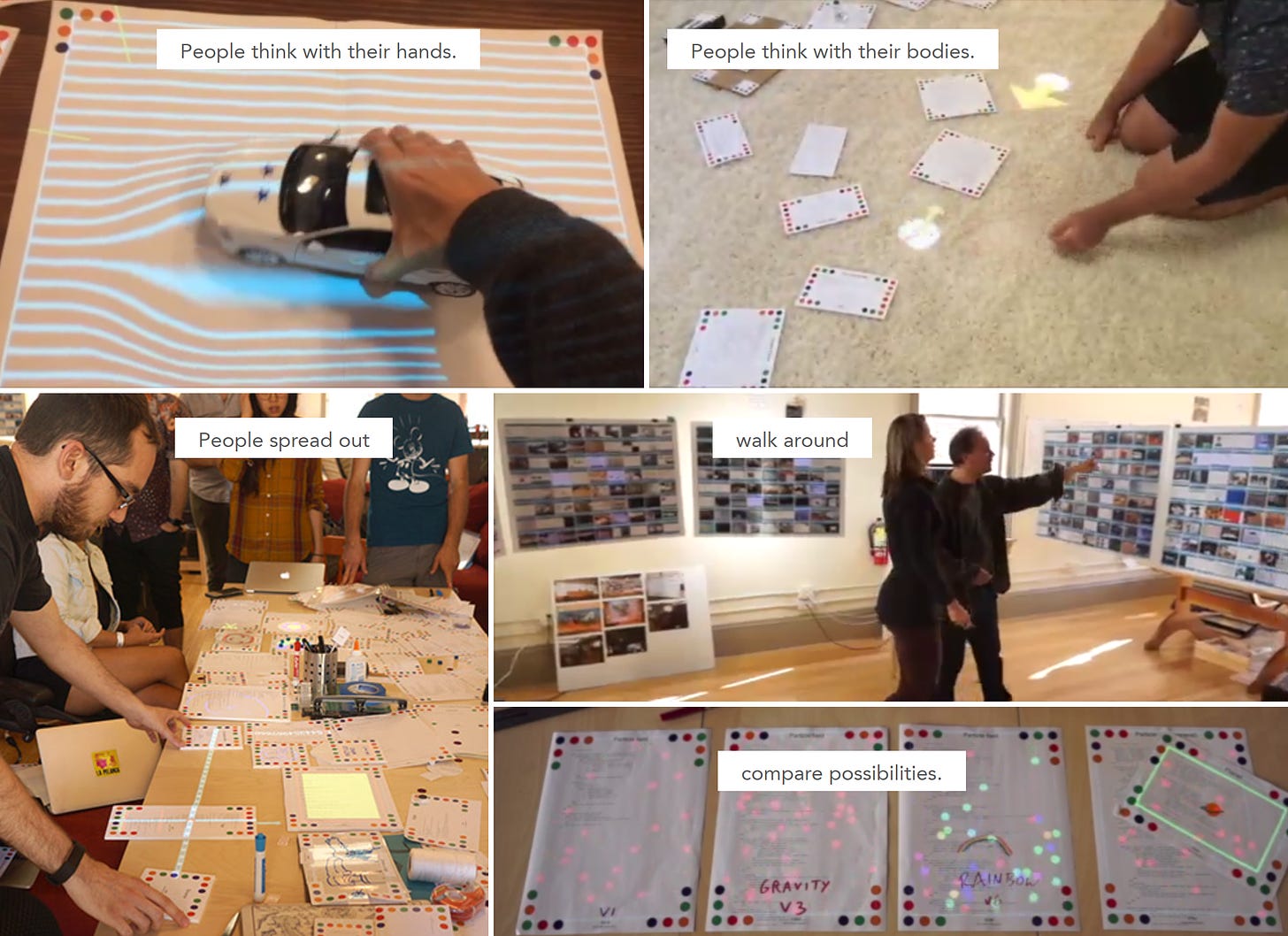

Le parfait contrepied de cette initative est le projet Dynamicland, fondé par Bret Victor, également ancien designer chez Apple. Si l’ambition de ce projet est la même que celle du AI Pin, se débarasser des ecrans comme interfaces avec les ordinateurs et - plus largement - l’information, les moyens pour y parvenir sont radicalement opposés. Ici, l’intelligence est spatialisée tandis que les interfaces sont collaboratives, engageantes, incarnées, en un mot matérielles.

Chez Urban AI, nous appellons ces types d’interfaces sans écrans, multisenorielles et low-tech des “interfaces sensibles” et aimons parler de “poétique de la donnée” pour désigner cet effort d’incarner et spatialiser l’information.

Nous sommes actuellement en train d’imaginer, concevoir et développer ces interfaces avec plusieurs partenaires internationaux pour matérialiser des données urbaines dans l’espace public. Nous y voyons là une opportunité de faire de la ville une interface avec l’IA et les données urbaines, sans passer par les ecrans, et d’offrir aux habitants de nouvelles formes d’engagements, sensorielles et participatives, avec la technologie. De manière peut-être plus fondamentale, il s’agit de rendre les bénéfices de l’IA urbaine accessibles, tangibles, disponibles aux citadins. De réinvestir le réel pour en faire un espace ouvert à la rencontre, l’inattendu et l’enchantement.

A la fin de sa keynote, Sam Atman laisse entrevoir un futur augmenté, dans lequel les technologies pourront “changer le monde” et où chacun aura “des superpouvoirs à la demande”. Mais ce futur, aussi souhaitable soit-il, ne se réalisera pas avec des technologies bureaucratiques - ou de l’information. A l’inverse, les technologies poétiques sont celles qui sont le plus à même de nous aider à changer le monde et enchanter le réel. Et pour ce qui est des superpouvoirs, je ne résiste pas à l’envie de vous présenter la scientifique Michelle Dickison, alias Nanogirl. Elle nous apprend, à sa manière, comment “laisser l’imagination redevenir une force matérielle” et nous rappelle que cela peut (doit ?), aussi, être fun.

[1]: Il s’agit en réalité d’une critique que s’addresse à lui même DavidGraeber, de manière ironique, dans son essai Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit